A produção da pecuária de leite brasileira se confunde com a citação de

Alcy Cheuiche sobre a visita de Auguste Saint-Hilaire a uma fazenda de

criação de bovinos no Rio Grande do Sul em 13 de fevereiro de 1821.

"Entre os animais da estância, conta-se mais ou menos metade de machos e

outra metade de fêmeas. Aqui, pode-se marcar anualmente um quarto do

rebanho. Quando um criador possui quatro mil bovinos pode marcar

anualmente mil, dos quais é preciso eliminar 100 cabeças para os

impostos. Restar-lhe-ão novecentas. Dos quatrocentos e cinquenta machos

se deduzem cinquenta que morrem por moléstia ou por castração. Então o

criador poderá vender 400 bois por ano, ou seja, um décimo do seu

rebanho".

No caso da produção de leite no Nordeste essa situação

de baixa produtividade, fazendo-se exceção à produções pontuais, tende a

se perpetuar por anos a fio. Parte de tal situação pode ser debitada ao

entendimento técnico que parece teimar em estar de acordo com os

relatos de Saint-Hilaire e fundamentados em conceitos que permanecem até

hoje. Falta ao técnico uma visão holística do setor produtivo, a

capacidade de separar a importância de sua área de trabalho do interesse

de fato do sistema de produção de leite.

É comum se dizer que o

pastejo é o sistema mais barato de alimentação. Esta assertiva precisa

vir acompanhada de muitas informações, dentre as quais se destacam: a

produção não pode ser adequada com o animal submetido à temperaturas com

picos que muitas vezes ultrapassam os 45°C; a capacidade de suporte da

pastagem brasileira está abaixo de 0,8 unidade animal/hectare, contra

5-6 unidades animais por hectare de alimento conservado; o processo de

recuperação de pastagem por parte dos produtores costuma ser muito

inconsistente; o percurso em declividade de cinco quilômetros leva à

vaca a deixar de produzir 1,1 litro de leite; uma boa pastagem atende às

exigências nutricionais de uma vaca produzindo até dez litros de leite;

em geral, não passa de quatro meses o período de chuvas intensas no

Nordeste, época de pastagem de melhor qualidade e com maior capacidade

de suporte.

Seria realmente muito bom que as vacas, sob

pastejo, mantivessem no ano inteiro padrões competitivos de

produtividade. As limitações apresentadas pela qualidade e quantidade de

massa dos pastos e as temperaturas elevadas provocadas pela insolação

são barreiras naturais a serem vencidas. Isso só poderá acontecer se os

atores presentes estiverem convencidos de que a mudança das tecnologias

aplicadas, por procedimentos igualmente conhecidos, porém, mais próprios

e adequados, é uma exigência para o desenvolvimento de um sistema mais

racional de produção.

Há aqueles técnicos que propalam a mudança

para raças mais resistentes. Igualmente com certo grau de entendimento,

falta esta sugestão ser também discutida a partir de informações claras

de alguns fatores etológicos ou de comportamentos naturais da raça na

região, níveis produtivos e pelo menos uma análise custo/benefício

favorável ao produtor. A escolha de animais ou de raças deve privilegiar

a competitividade. Com a sua visão aguçada pelos movimentos da cadeia o

produtor está sempre buscando raças mais produtivas, faltando-lhe,

principalmente, a aplicação de manejo adequado aos seus rebanhos.

Também existem especialistas que ao se referirem à produção de leite no

Nordeste levantam a tese de região imprópria para a atividade. Esta é

uma visão enviesada e muito parecida com aquela orientação antiga sobre

algumas fruteiras subtropicais e que hoje são exemplos de produtividade

no negócio rural da região. Considerar o Nordeste impróprio para a

produção de leite revela uma questão também antiga de mesclar a região

com processos que têm a cultura da pobreza e a cultura do atraso

embutidas nos seus indicadores de qualidade e a serem incorporadas em

qualquer programa de desenvolvimento.

O Nordeste apresenta

características próprias que oferecem potencialidades à produção de

leite. A maioria dos estados tem pequena dimensão geográfica, grandes

núcleos populacionais com densidade demográfica elevada e carência

alimentar pelos produtos de origem animal. Além disso, em parte da

região, há intensa competição provocada por setores do turismo e lazer,

setor imobiliário e pela produção de culturas agrícolas tecnificadas,

além da preservação ambiental.

Todos esses fatores favorecem ao

maior uso de tecnologia e utilização de menores áreas por parte do

sistema de produção de leite. No entanto, a falta de maior aporte

tecnológico pode estar levando o setor para utilização de áreas maiores e

mais distantes, pulverização de unidades produtoras e afastando-as dos

principais centros consumidores.

Com menos de 1/3 da população e

produzindo pouco mais 10% do leite nacional, o Nordeste é uma região

notoriamente importadora. Há enorme espaço para o aumento de produção e

melhoria de produtividade, mas não pode estar submetido a conceitos

antigos, pré-tecnológicos e preconcebidos.

Não pode

invariavelmente estar ocupando todo o espaço de solos pobres, rasos e

periféricos às melhores áreas, sempre destinadas à produção agrícola.

Não há como conviver com esta situação, além de pequena escala de

produção, logística precária, uso intensivo de mão de obra, manejo geral

inadequado, custos elevados pela baixa produtividade, baixo padrão de

qualidade e inconsistência de outros elos da cadeia.

O foco da

produção de leite é o mesmo em qualquer parte: o volume, incluindo-se,

neste caso, a porcentagem de sólidos de interesse industrial e a

qualidade composicional e higiênica. A importância pelo menos de um

custo/benefício favorável ao sistema produtivo de leite é condição

imperiosa para sua sobrevivência, exigindo que os parâmetros ligados à

produção sejam eficientes e integrados. Afinal, competitividade e

sustentabilidade são os fatores de ordem para a sobrevivência de

qualquer sistema agropecuário.

Na estruturação do sistema de

produção do Nordeste deverá existir uma consciência formada e

extremamente alerta para as condições a que são submetidos os animais.

Todas as suas liberdades essenciais devem ser buscadas e interpretadas

como um fundamento ao equilíbrio e à eficiência: sanitárias,

psicológicas, nutricionais, comportamentais e ambientais. Essa é uma

condição que vem sendo paulatinamente requerida pelo mercado consumidor.

Os parâmetros fisiológicos, produtivos e sanitários, entre outros, são

monitorados no contexto de respeito à dignidade do ser vivo. No caso do

Nordeste, alguns desses princípios, notadamente àqueles mais

reconhecidos pelo sistema produtivo, vêm recebendo maior atenção. No

entanto, não há como se esperar uma produção adequada sem que o animal

leiteiro exerça plenamente o seu comportamento natural e sob um ambiente

adequado. Esta, juntamente com inovações tecnológicas, é a premissa sem

a qual o Nordeste jamais poderá alcançar padrões profissionalizantes e

compatíveis com algumas culturas agrícolas tecnificadas.

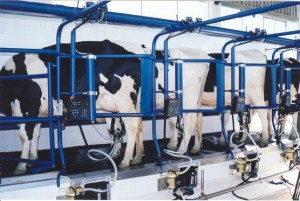

Inúmeros estudos que estão sendo realizados no mundo têm apontado cada

vez mais para as consequências causadas pelo estresse calórico e da

importância de se encontrar um ambiente mais adequado ao animal. Não

obstante a resistência obstinada de setores e técnicos dos sistemas de

produção do Nordeste, o sistema intensificado, principalmente, o

confinado, é o sistema mais próprio e adequado para enfrentar o problema

e o que melhor promove as condições de bem estar ao animal.

Muitas vantagens podem ser atribuídas ao confinamento, relacionando-as

ainda ao conforto animal. É neste ponto onde a criatividade técnica deve

ser exercida com toda a confiança e força. Focado nas regras básicas

para o conforto animal e com a eliminação ou minimização do estresse

térmico a operacionalização do sistema produtivo, sob parâmetros

técnicos inovadores e de reconhecida viabilidade, os impactos no setor

leiteiro serão sentidos. É inevitável a substituição da chamada "cultura

leiteira", representada por um conjunto operacional defasado e

inadequado por práticas que promovam realmente a sustentabilidade do

setor.

A redução do número de bovinos no mundo e a crescente

demanda por proteína animal, aparentemente em situações conflitantes,

são reflexos de uma população cada vez mais numerosa e preocupada com o

destino do planeta. Os cenários apontam para maior exigência no consumo

de proteína animal, quanto à questão do bem estar animal e quanto esse

consumo representa na degradação ambiental, priorizando-se recursos

renováveis e de baixo impacto. A aplicação de boas práticas deverá ser

acentuada em toda a cadeia potencializando os novos conceitos de ciclo

de vida Em algumas partes do mundo, principalmente na Europa, estão

surgindo iniciativas visando desacelerar o consumo de alimentos de

origem animal tendo em vista o impacto que causa ao meio ambiente.

A produção bovina tem uma emissão de gases estufa 150 vezes superior

aos produtos da soja, por exemplo. Considerando-se as projeções de que a

demanda por lácteos deverá aumentar em 65% até 2050 quando a população

chegará a nove bilhões de habitantes a preocupação pela preservação

ambiental é fato totalmente justificável. Por outro lado, mais de 70% do

leite produzido e de aumento do consumo deverão ocorrer em países das

regiões tropical e subtropical justamente onde o estresse calórico

proporcionado pelo aumento de temperatura pode ser considerado o

principal fator limitante para o aumento de produtividade.

As

sugestões e exigências apresentadas para a produção leiteira em geral a

partir de menor número de animais e ocupando áreas cada vez menores, no

caso do Nordeste, têm outras motivações adicionais para serem

planejadas, estudadas e implantadas aos sistemas de leite. O processo de

desertificação é uma realidade cada vez mais ampla e consistente

favorecido pelo desmatamento, exploração intensiva dos solos pela

agropecuária, além dos períodos intensos de seca que ocorrem

continuamente.

O solo frágil exige a preservação da vegetação,

no caso do Nordeste, principalmente o solo de caatinga, e técnicas de

manejo, inclusive para agropecuária, O uso inadequado dos recursos

naturais continua sendo praticado de forma indiscriminada aumentando

ainda mais os impactos ao meio ambiente com danos à fertilidade,

produtividade e aspectos físicos do solo, à flora e fauna regionais, e

consequentes problemas socioeconômicos pela diminuição da qualidade e

quantidade dos recursos hídricos, quebra da produção agropecuária, entre

outros.

Os efeitos dessa situação estão sendo cada vez mais

evidentes. Alagoas tem 62% dos seus municípios afetados pelo fenômeno.

Quarenta por cento do território do Rio Grande do Norte é afetado pela

desertificação devido à agropecuária tradicional, extrativismo vegetal e

pelo uso de tecnologias modernas, mas inadequadas, nos perímetros

irrigados. Não existe dúvida de que o processo de degradação ambiental

também é grave e continua aumentando.

No esforço para minimizar o

problema, vários processos podem ser considerados: uso racional dos

recursos naturais, combate à erosão, assistência técnica e educação

ambiental, mudança na política de distribuição de terra, como exemplo,

aumentando-se o módulo rural etc. No caso da pecuária leiteira, o

caminho mais correto será a produção de leite em bases tecnológicas que

privilegie a produtividade com liberação de extensas áreas para a

preservação. Os sistemas intensivos de animais confinados se encaixam

perfeitamente para a atividade leiteira no Nordeste.

O elevado

número de produtores com baixa produção é outra característica da

região. A agricultura familiar tem um conceito amplo porque reúne

diferentes estratos produtivos. No caso do Nordeste tem uma

característica própria de subsistência, utilizando poucos recursos

tecnológicos, tendo por finalidade a produção de culturas agrícolas e

leite que garantam a sobrevivência da família e venda do excedente

produzido. O modelo de estrutura da agricultura de subsistência indica

de uma forma geral a necessidade premente da ação do governo em todos os

requerimentos imprescindíveis à estruturação da família, daí a

importância da aplicação de políticas públicas no sentido de fixá-la no

ambiente rural com um mínimo de conforto e atendimento das carências

individuais.

Sendo um produtor sem perspectiva de grande escala e

de um nível tecnológico que promova a produtividade, as políticas

públicas aplicadas à produção familiar são também necessárias, urgentes e

devem ser utilizadas pelo menos em médio prazo para a melhoria da

qualidade do leite e da produção, racionalização do uso da propriedade e

organização desse segmento. Somente desta forma a agricultura familiar

poderá estar inserida ao sistema produtivo, em segmentos diversos, tanto

por meio do sistema convencional de produção, quanto pelo sistema

alternativo de produção, principalmente na fabricação de derivados

lácteos diferenciados que não comportam uma escala industrial, mas são

próprios da região.

O processo de mudança do sistema de produção

de leite no Nordeste deverá ser lento e difícil. O sistema de

governança de um programa dessa natureza, além de altamente qualificado,

deve estar focado na mudança de paradigma e atento à resistência de

muitos séculos. Não se deve ter receio de usar as tecnologias

compatíveis com as necessidades da raça, sendo importante se buscar a

interdisciplinaridade que evidencie também competências pouco lembradas e

ferramentas próprias a exemplo de construções rurais, ilhas de

vegetação arbórea, climatologia, comportamento e bem-estar animal, boas

práticas da produção, outros desafios proporcionados por áreas da

bioeconomia e de processos que promovam o arranjo e a organização da

categoria produtora.

O impacto financeiro do calor ambiental na

cadeia de lácteos excede ao impacto de outros fatores do sistema

produtivo considerados muito limitantes. No Nordeste, certamente, as

elevadas temperaturas têm uma característica de barreira à

produtividade. As prioridades biológicas manifestadas no crescimento, na

produção, reprodução, manutenção do teor de líquidos e temperatura

normal do organismo animal, embora sempre ressaltadas para a vaca, devem

ser atendidas ao longo de todo o ciclo de vida de outras categorias de

animais porque terão influência direta no volume do leite produzido e na

quantidade e qualidade dos seus sólidos essenciais à produção de

lácteos.

A adoção de tecnologias tem sido o caminho utilizado

para o desenvolvimento de várias culturas agrícolas no Nordeste e não

será diferente para a produção de leite. A maioria das indústrias vem se

modernizando e tem planta industrial com capacidade para receber a

mesma quantidade de leite diariamente. Só o aporte tecnológico pode dar

ao sistema produtivo a capacidade de ofertar a mesma quantidade de leite

durante todo o ano e assim contribuir para dar maior competitividade ao

setor.

Mudanças profundas terão que ocorrer no entendimento do

sistema produtivo quanto à assimilação de inovações tecnológicas. A

disponibilidade de mão de obra, pouco qualificada e cada vez mais

escassa, padrões salariais e regimes empregatícios precários são outras

questões importantes e de difícil resolução. Grandes empreendimentos

profissionalizados poderão dispor de consultorias e de tecnologias

modernas e eficientes que liberam a elevada quantidade de empregados.

Mas a imensa maioria do sistema produtivo deverá ser apoiada para que os

procedimentos tecnológicos e inovadores possam ser transformados em

agentes de produtividade e competitividade.

Lideranças políticas

e produtoras deverão se empenhar no sentido de que os serviços

estaduais de extensão rural sejam seriamente reativados, requalificadas e

antenados com a produção contemporânea. Os estudos prospectivos de

tecnologias e de avaliação de impacto socioeconômico e ambiental e as

pesquisas aplicadas deverão permear todo o processo de modernização do

setor.

Outros órgãos públicos e privados devem ser acionados nos

processos de treinamento e difusão. Em última análise, pode-se

reafirmar a disponibilidade de tecnologias para se modernizar e

tecnificar o modelo de produção de leite no Nordeste. Os desafios estão

na vontade política e cultural e na forma em que essas tecnologias devem

chegar aos diversos estratos de produtores.

NOTA DO BLOG: A situação da pecuária leiteira no RN, não é diferente da análise do artigo em pauta. A vinte anos atrás, a produção de leite no estado, se limitava a alguns municípios da região agreste, com o foco maior para a região do Seridó. A produção de derivados do leite, como o queijo e similares, tinha a sua comercialização mais acentuada, no município de Riachuelo, no agreste potiguar e no Seridó, mais precisamente no município de Caicó. A região central do estado, não possuía vocação para a pecuária leiteira, mas com a chegada da APASA(Associação dos Pequenos Produtores) na cidade de Angicos-RN, que é uma empresa que tem como atividade a coleta do leite inatura, beneficiamento, industrialização, venda e distribuição dos seus produtos, dentre os quais podemos destacar: leite pasteurizado, iogurte, bebida láctea, manteiga e requeijão. A motivação deste trabalho vem com o crescimento da coleta do leite e da entrega de produtos beneficiados pela APASA, que são distribuídos para o comércio local, algumas cidades do estado e suprir o Programa do leite administrado pelo estado. Com o incremento da produção leiteira, surgiram também as margens da BR 304, no município de Angicos, diversas queijeiras, comercializando seus produtos no atacado e no varejo. A APASA recebe todos os dias, aproximadamente 20 mil litros de leite bovino e 5 mil caprino.